Wer hat Angst vor moderner Pflanzenzucht?

Die Debatte um Neue Genomische Techniken (NGT) geht in die vorerst finale Runde: Bald soll auf EU-Ebene entschieden werden, ob und unter welchen Bedingungen die neuen Methoden der Pflanzenzüchtung in der EU angewendet werden können. Martin Reich vom Öko-Progressiven Netzwerk fasst zusammen, warum die Ängste vor der Neuregulierung überzogen sind und die Landwirtschaft NGT benötigt, um unter den Bedingungen des fortgeschrittenen Klimawandels, Nahrungsmittel zu produzieren.

Die Chancen: Präzisere Züchtung für eine nachhaltige Landwirtschaft

Die Landwirtschaft ist massiv vom voranschreitenden Klimawandel betroffen. Das erfordert, dass zahlreiche Lösungen parallel Anwendung finden müssen, um auch zukünftig die Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten: Dazu gehören Technologien wie Precision Farming und neue Ansätze, bei denen unterschiedliche Kulturen auf einer Fläche gehalten werden (Agroforst). Zudem können Neue Genomische Techniken (NGTs) zu einer umwelt- und klimaverträglichen Landwirtschaft beitragen.

In der EU wird gerade die Regulierung von NGTs diskutiert. Worum genau es bei dem aktuell vorliegenden Entwurf der EU-Kommission[1] geht, erörtern Jens Kahrmann und Georg Leggewie ebenso verständlich wie kompakt in ihrem Beitrag über Neues Recht für genomische Techniken.

Neue Genomische Techniken für eine klimafreundliche und resiliente Landwirtschaft

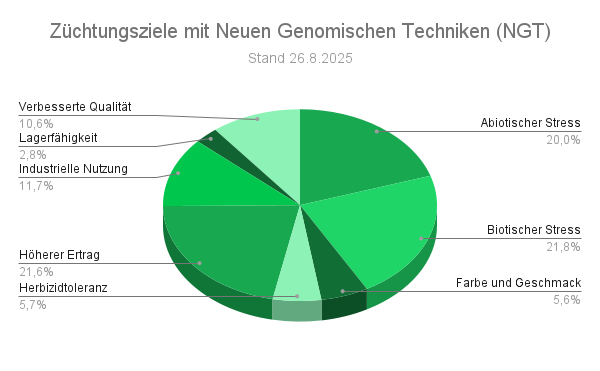

Zahlreiche Forschungsprojekte in vielen Ländern der Welt und an vielen unterschiedlichen Pflanzen zeigen, wie vielfältig und sinnvoll NGTs zu einer nachhaltigen, vielfältigen, klimafreundlichen und ‑resilienten Landwirtschaft beitragen können. Eine Auswahl anschaulicher Beispiele finden Sie in unserer CRISPR-Bibliothek, die momentan erweitert wird. Dabei geht es um deutlich mehr als nur um Toleranzen gegen Pflanzenschutzmittel. Längst widerlegt, aber immer noch häufig zu hören ist die Behauptung, es würden hauptsächlich Herbizidtoleranzen angestrebt. Hierzu lohnt ein Blick in die umfangreiche Datenbank der EU-SAGE. Dort sind lediglich knapp 6% für dieses Züchtungsziel verzeichnet. Die meisten Projekte aber haben andere Absichten: etwa eine größere Toleranz von Nutzpflanzen gegen Schädlinge (biotischer Stress) oder gegenüber Umweltfaktoren wie Hitze, Trockenheit und Kälte zu erreichen, aber auch einen höheren Ertrag zu erzielen.

Risiken: unabhängig von der Züchtungsmethode

Es existieren bislang keinerlei wissenschaftliche Studien, die auf direkte negative Auswirkungen von mittels NGTs oder auch mithilfe klassischer Gentechnik gezüchteter Pflanzen auf andere Organismen oder gar Ökosysteme hinweisen. Im Gegenteil belegen zahlreiche, auch öffentlich finanzierte Studien ihre Sicherheit.[2] Das ist auch nicht verwunderlich, schließlich ist es wissenschaftlicher Konsens, dass für mögliche Risiken, die von Nutzpflanzen für Umwelt oder auch Gesundheit ausgehen könnten, allein die konkreten Eigenschaften relevant sind – und nicht, auf welche Weise diese erzeugt wurden. Transgene Pflanzen sind den Menschen längst bekannt, einige werden sogar seit hunderten von Jahren als Lebensmittel genutzt – etwa die Süßkartoffel. Auch bei herkömmlichen genetischen Veränderungen wie der Kreuzung können ungewollte Nebenwirkungen wie beispielsweise giftige Substanzen entstehen.

Der Einwurf von Gegnern der NGT, dass mit dieser Methode DNA nun auf eine andere Art verändert wird, als durch Kreuzung, Mutagenese oder andere gängige Verfahren, wird von Wissenschaftler:innen zurückgewiesen. Vereinfacht formuliert: Es ist nur relevant, welche Buchstaben im DNA-Code verändert wurden und was das bewirkt, irrelevant ist hingegen, wie diese Veränderung zustande kam. Eine Sicherheitsbewertung ergibt daher immer nur auf Ebene des Produktes, also der Pflanze, Sinn.

Wahlfreiheit dank neuer Regelung

Eine große Sorge einiger Landwirt/innen und Akteur/innen der Zivilgesellschaft besteht darin, dass zukünftig die Wahlfreiheit über den Konsum von Lebensmittel mit oder ohne genetisch veränderte Lebensmittel eingeschränkt würde.

Der Biologe Robert Hoffie zeigt, warum gerade eine neue Regulierung für mehr echte Wahlfreiheit sorgen würde. Es könnten dann nämlich, im Gegensatz zu jetzt, sowohl konventionelle und biologische als auch mit NGTs gezüchtete Pflanzen angepflanzt, gehandelt und gekauft werden. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zu Verbraucher:innen würde die Neuregelung für mehr und nicht, wie so oft behauptet, für weniger Wahlfreiheit sorgen.

Ein Leben ohne Gentechnik: möglich, aber sinnlos

Auf den ersten Blick scheint es naheliegend, eine Kennzeichnung auch von jenen Pflanzen zu fordern, bei denen mit NGT genetische Veränderungen erzeugt wurden, die denen der durch konventionelle Züchtung entstandenen entsprechen. Doch bei genauerer Betrachtung sprechen deutlich mehr und stichhaltige Argumente dagegen. Die zwei wichtigsten sind:

- Keine Möglichkeit des Nachweises: Per Definition lassen sich bei NGT1-Pflanzen keine genetischen Veränderungen nachweisen, die nicht auch auf natürlichem Wege oder durch konventionelle Züchtung entstehen können. Die Behauptung einiger Organisationen, mit NGT erzeugte Veränderungen im Erbgut ließen sich immer nachweisen, wurde durch unabhängige Wissenschaftler:innen widerlegt. Eine verpflichtende Kennzeichnung von NGT1 käme deshalb einem faktischen Verbot gleich, da sie rechtlich nicht umsetzbar ist (da nicht nachweisbar).

- Fairness durch Gleichbehandlung: Die neue Regelung würde NGT-Züchtungen, bei denen keine artfremde DNA eingefügt wurde und die Veränderung unter einem festgelegten Schwellenwert liegt, lediglich jenen gleichstellen, die durch klassische Mutagenese, etwa mithilfe von Strahlung oder Chemikalien, erzeugt wurden und die deshalb bereits aus der Gentechnik-Kennzeichnung ausgenommen sind. Diese finden sich übrigens in jedem Supermarkt, auch als Bio-Ware (mehr dazu hier). Es wäre inkonsistent, unfair und Verbraucher/innen gegenüber intransparent, diese Pflanzen und Lebensmittel unterschiedlich zu behandeln. Zudem belegt eine deutliche Mehrheit wissenschaftlicher Studien der letzten Jahrzehnte, dass von biotechnologischen Verfahren in der Pflanzenzüchtung kein erhöhtes Risiko ausgeht. Das ist logisch, da es sich um dieselbe Art von Veränderung handelt.

Auch wenn mit der neuen Gesetzgebung NGT1 (= keine artfremde DNA und Veränderung nur in geringem Umfang) zukünftig genauso von der Gentechnik-Regulierung ausgenommen würde wie heute schon die Mutagenese, könnten Kennzeichnungen wie „Ohne Gentechnik“ nach derzeitigem Schema sehr wahrscheinlich weiterhin rechtssicher vergeben werden. Die vorgeschlagene Regelung stellt also kein Hindernis für die bestehende Lebensmittelkennzeichnung dar.

Biolandbau: weitermachen wie bisher

Im Unterschied dazu lässt sich eine Nichtverwendung bestimmter Methoden deutlich einfacher handhaben. Der ökologische Landbau praktiziert dies seit vielen Jahren erfolgreich, denn zum Beispiel auch eine Anwendung von synthetischem Dünger wird durch die Bio-Kennzeichnung ausgeschlossen. Und das, obwohl sie nicht im Produkt nachgewiesen werden kann. Die Biobranche kann ihre Kriterien also problemlos um einen Ausschluss von NGTs in der Züchtung erweitern. Auf eigenen Wunsch ist der Biolandbau im Gesetzentwurf von der Zulassung von NGT-Pflanzen ausgenommen. Die Wahl, keine mit NGTs gezüchteten Pflanzen zu konsumieren, besteht also weiterhin. Noch mehr kann eine neue Regulierung die Bedarfe einer einzelnen Branche gar nicht adressieren.

Breite Akzeptanz und positive Einstellung

Eine evidenzbasierte Auseinandersetzung mit diesem Thema erfordert, dass auch sozialwissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um eine so zentrale Entscheidungsgrundlage wie die Akzeptanz in der Bevölkerung geht. Viele Entscheidungsträger/innen gehen davon aus, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich eine „gentechnikfreie“ Landwirtschaft wünscht. Diese Annahme stützt sich jedoch auf Umfragen, die aus sozialwissenschaftlicher Sicht methodisch sehr fragwürdig sind.

Werden hingegen methodisch fundierte Umfragen durchgeführt, die die Problemstellung verständlich darstellen, Hintergrundinformationen liefern und Zielkonflikte einbeziehen, ergibt sich ein differenziertes Bild und nicht etwa pauschale Ablehnung. Dabei zeigt sich, dass NGTs in der Bevölkerung durchaus auf breite Zustimmung stoßen.

Eine grundlegende Ablehnung gegenüber Innovationen in der Züchtung, inklusive NGTs, existiert in der Bevölkerung nicht.

Patente: nicht nur schlecht – aber es gibt gute Alternativen

Ebenso naheliegend wie die Forderung nach einer Kennzeichnung, erscheint vielen auch der Wunsch, Patente auf bestimmte Eigenschaften von Pflanzen zu verhindern. Doch wie bei vielen Aspekten dieser Debatte geht dabei oft die notwendige Differenzierung verloren, und bestehende Zielkonflikte bleiben unbeachtet.

Patente haben sich in vielen Wirtschaftsbereichen als wirksames Schutzinstrument bewährt. Sie schaffen ein Gleichgewicht zwischen dem Anreiz zur Innovation, der Refinanzierung des Entwicklers oder der Entwicklerin und dem breiten Zugang zu neuen Entwicklungen für die Gesellschaft. In der Pflanzenzüchtung existiert darüber hinaus das Sortenschutzrecht: Züchter/innen erhalten damit ein exklusives Vertriebsrecht für ihre geschützte Sorte. Im Sortenschutz verankert ist aber auch das sogenannte Züchterprivileg, dieses berechtigt Züchter/innen dazu, mit den geschützten Sorten anderer eigene neue Sorten zu entwickeln. Dieses Sortenschutz-System hat sich vor allem in Europa bewährt und trägt erheblich zur Innovationskraft der Pflanzenzüchtungsbetriebe bei.

Doch auch für die mit NGTs entwickelten Eigenschaften, die Zugang in mehrere Sorten finden können, braucht es eine Form von Schutz, denn ihre Erforschung und Entwicklung kosten Geld. Hier könnte Patentierung durchaus das System der Wahl sein, um für die Gesellschaft den größten Gesamtnutzen zu erzielen. Im Gegensatz zum Sortenschutz machen Patente den Fortschritt für alle transparent und einsehbar – in diesem Fall die zugrunde liegenden genetischen Veränderungen. Dieses Prinzip hat in zahlreichen Industrien dazu beigetragen, Innovationen breit zugänglich zu machen und Fortschritt zu ermöglichen.

Ziel muss es sein, Schutzrechte nicht pauschal abschaffen zu wollen, sondern sie gerecht, verhältnismäßig und transparent zu gestalten, wie wir es als Öko-Progressives Netzwerk gemeinsam mit WePlanet in einem aktuellen White Paper fordern.

Fazit

Zusammenfassend spricht der Erkenntnisgewinn aus Forschung, Analysen und Debatten der letzten Jahre eine deutliche Sprache: Es wäre für die europäische Bevölkerung, den Innovationsstandort EU, für Umwelt und Klima mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gefahr, die Anwendung von NGTs nicht endlich zu ermöglichen und zu fördern. Die betroffenen Entscheidungsträger/innen sollten sich deshalb von lang gehegten Vorurteilen, wirtschaftlichen Partikularinteressen und politischem Kalkül freimachen und eine evidenzbasierte Regulierung auf den Weg bringen. Als gemeinnützige Vereine stehen das Öko-Progressive Netzwerk und WePlanet jederzeit für einen offenen Austausch und eine Vernetzung mit Wissenschaftler/innen zur Verfügung.

[1] Europäische Kommission: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625. 05.07.2023. 411 final 2023/0226 (COD). https://food.ec.europa.eu.

[2] Bundesministerium für Bildung und Forschung: 25 Jahre BMBF-Forschungsprogramme zur biologischen Sicherheitsforschung Umweltwirkungen gentechnisch veränderter Pflanzen. https://www.pflanzenforschung.de.

![]()

Hat Ihnen unser Beitrag gefallen? Dann spenden Sie doch einfach und bequem über unser Spendentool. Sie unterstützen damit die publizistische Arbeit von LibMod.

Spenden mit Bankeinzug

Spenden mit PayPal

Wir sind als gemeinnützig anerkannt, entsprechend sind Spenden steuerlich absetzbar. Für eine Spendenbescheinigung (nötig bei einem Betrag über 200 EUR), senden Sie Ihre Adressdaten bitte an finanzen@libmod.de

Verwandte Themen

Newsletter bestellen

Mit dem LibMod-Newsletter erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu unseren Themen in Ihr Postfach.