Identitäre im Bildungsurlaub

Vor 500 Jahren, im Februar 1519, begann mit der Landung der spanischen Konquistadoren das Ende des Aztekenreichs – eine Steilvorlage für Schwärmereien rechter Abendland-Schwadroneure und linker Kulturrelativisten. Beoachtungen aus Mexiko-Stadt.

Die Backpacker – getreu der Doktrin, mit teuren Flugtickets in ein ärmeres Land zu jetten, um dort möglichst viel Geld zu sparen – waren sich schnell einig: Rund drei Euro für einen Museumsbesuch sind schon okay. (Jene in der Gruppe, die nicht aus der Euro-Zone stammten, schafften es blitzschnell und sogar ohne Blick auf ihre Smartphones, die mexikanischen Pesos in Pound, kanadische und US-Dollar umzurechnen und ebenfalls Zustimmung zu murmeln.) Schade zwar, dass es keinen günstigen Gruppentarif gab, auch keinen Werktag-Discount oder mindestens eine Vormittags-Ermäßigung, aber: Immerhin ist das weiträumige „Museo Nacional de Antropología“, das Nationalmuseum für Anthropologie in Mexiko-Stadt, eines der besten der Welt, da kann man ja schon mal...

Die junge Frau am Schalter hatte unterdessen nicht nur ihre Irritation perfekt kaschiert angesichts der lautstarken Westler, die einen Museumsbesuch offenbar verwechselten mit einer Basar-Visite. Dank irgendeiner pädagogischen Direktive gab es für die Gruppe schließlich einen englischsprachigen Guide. Kostenlos? Claro, gratuito! Während der darauffolgenden Stunden stieß der Individualbesucher immer wieder auf jene Weitgereisten, sah sie mit dem Smartphone Bilder schießen und sogleich posten, vor allem aber: Hörte ihre Kommentare, mit denen die Erläuterungen der Museumsführerin versehen wurden. Was für eine alte, deshalb großartige Kultur! Aztekische Baumeisterschaft, während „wir“ damals noch auf den Bäumen saßen! Barbaren, die dann im Februar 1519 unter Hernán Cortés herangestürmt kamen, „um das alles hier kapputt zu machen“.

Die freundliche junge Frau sagte ein ums andere Mal „Aha“ und “Si, pero...“, bis sie merkte, innerhalb der sich kreuzenden Monologe gar nicht angesprochen gewesen zu sein, worauf sie sich schließlich auf die leise Erklärung der Exponate beschränkte. So begeistert sich die Weitgereisten aber vor den Vitrinen mit Kriegergestalten gezeigt hatten, so schmallippig nahmen sie dann die Erläuterungen zum aztekischen Opferkult hin: Informationen über die rituellen Hinrichtungen, die jedes Jahr Zehntausende das Leben gekostet hatten, Männer, Frauen und Kinder. Unter Drogen gesetzt, bekamen sie mit Keilmessern die Herzen herausgeschnitten und wurden danach von Pyramiden gestoßen. Oder sie wurden gehäutet, die Haut dann anderen übergezogen, die nach einer Phase der Anbetung ebenfalls geschlachtet wurden, den furchtbar launischen Göttern zur Huldigung.

Erwartbare Sprechblasen

Die Backpacker schien das nicht weiter zu stören. Wie auch: Es sind schlicht zu viele Museumsobjekte, die mit jenen aztekischen Massen-Opferungen verbunden sind. Die Information, das Cortés‘ Leute damals vor exakt fünfhundert Jahren auch deshalb so schnell hatten siegen können, weil sich ihnen zahlreiche, von den Azteken unterdrückte Ethnien angeschlossen hatten, drang gar nicht mehr zu ihren Ohren durch. Dabei ist die gegenwärtige Forschung zu recht stolz darauf, für diese thematische Inklusion mittlerweile mehr Dokumente denn je zur Verfügung zu haben: Aus durchsichtigen Gründen hatten die mordlüstern-goldsüchtigen Konquistadoren und Generationen nachfolgender hagiographischer Historiker den Anteil von Indigenen an der spanischen Eroberung Mexikos geflissentlich geleugnet. Eine interessante Weiterung. Doch die Sprechblasen der Backpacker verblieben im Erwartbaren: Und die Inquisitition? Und die spanischen Massaker? Und Hitler? Trumps Mauer? Und die Vernichtung unserer Umwelt? Die Klimakatastrophe?

Nein, es gab keinen Eklat an diesem Vormittag in Mexiko-Stadt. Nur eben jene Gruppe vermutlich universitär sozialisierter junger Leute, die es eher in Ausstellungssäle mit Waffen und Vasen, Schmuckstücken und Krügen zieht, um weiterhin guten Gewissens in Begeisterungsrufe ausbrechen zu können angesichts “dieser Kultur“. Identitäre im Bildungsurlaub. Denn auch wenn die habituell Progressiven – ganz offensichtlich beeinflusst von der Ideologie der postcolonial studies – es sich nicht eingestehen: Ihr idealisierend-schematisches Denken in „Kulturräumen“ verbindet sie spiegelbildlich mit den „Christliches Abendland“-Schwadroneuren der Neuen Rechten. Das als homogen imaginierte „Eigene“ findet seine Entsprechung im ebenso homogen imaginierten „Fremden“.

Nachdenkliche Linke, die seit Langem einen solch kulturalistischen Diskurs kritisieren, bieten mitunter eine Art Neo-Marxismus als Antidot feil: Mehr konkrete Herrschaftsanalyse! Bei allem emazipatorischen Impetus drücken sich freilich auch viele von ihnen vor einer entscheidenden Frage: Hat das ebenso mechanistische Denken in Klassen-Strukturen und Kollektiven nicht erst die Schleusen geöffnet für jenen Kulturalismus, den wir gerade erleben?

„Jede Kritik muss beginnen mit einer Kritik der Pyramide“

Für Nostalgiker früherer, vermeintlich aufgeklärterer Jahre: Ein Besuch in Trotzkis einstiger Villa im Vorort Coyoacán lohnt auf jeden Fall. Wobei nicht etwa die Devotionalien und die gewiss erschütternden Dokumente stalinstischer Mord- und Rachsucht das Entscheidende sind, sondern ein hier ebenfalls ausliegender Text, den Trotzki 1938 verfasst hat, „Ihre Moral und unsere“. Jene Schmähschrift gegen „demokratische Eunuchen“ ist das ebenso faszinierende wie irritierende Hohelied auf ein deterministisches Blockdenken – und eine frühe, unfreiwillig hellsichtige Absage an die traditionelle Rechts-Links-Dichotomie: „Es ist klar: Revolution und Reaktion, Zarismus und Bolschewismus, Kommunismus, Stalinismus und Trotzkismus – das alles sind Zwillinge. Wer immer daran zweifelt, der mag die symmetrischen Beulen auf der rechten wie auf der linken Schädelhälfte unserer Moralisten nachfühlen.“

Ironie der Geschichte: Es war dann mit Octavio Paz, dem späteren Literaturnobelpreisträger, ausgerechnet ein mexikanischer Moralist, der bewies, welch ethischer und intellektueller Erkenntnisgewinn mit dem wagemutigen Überschreiten ideologischer Klassen und Kulturen verbunden ist. Als unorthodoxer Linker zuerst im Spanischen Bürgerkrieg, dann im Nachkriegsfrankreich lernte er jene von Trotzki bewunderten Zwillinge hautnah kennen. Und er lernte den französischen Historiker und antinazistischen Widerstandskämpfer David Rousset kennen, der Buchenwald überlebt und 1946 eines der ersten Bücher über die Konzentrationslager veröffentlicht hatte – und der erste war, der in Frankreich das Wort „Gulag“ bekannt machte. Roussets Untersuchungen über das sowjetische Lager-System riefen jedoch sofort die französischen Kommunisten auf den Plan, die ihn mit Verleumdungen und Denunziationen überzogen – hate speech, fake news und Shitstorms, avant la lettre. Bei einem Gerichtsprozess 1951 sorgte vor allem die Zeugenaussage von Margarete Buber-Neumann für Furore, die 1938 im sowjetischen Exil zu Lagerhaft verurteilt und von Stalin 1940 nach Hitler-Deutschland ausgeliefert worden war, wo sie für weitere fünf Jahre ins KZ Ravensbrück kam.

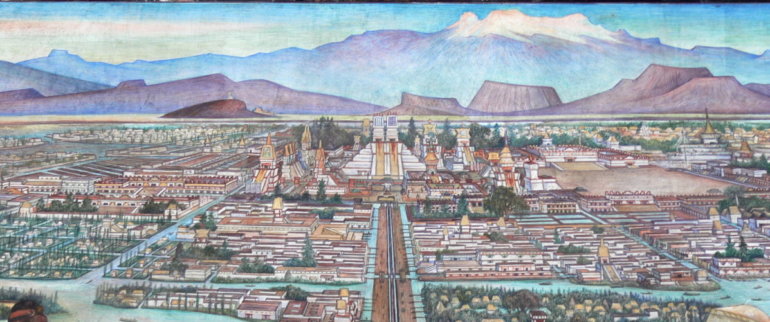

Octavio Paz bezeichnete später genau diesen Gerichtsprozess als eine der wichtigsten Erfahrungen seines Lebens. Als profunder Kenner der einheimischen Zivilisation schrieb er 1950 mit „Labyrinth der Einsamkeit“ dann jenes Buch über Mexiko, das nach wie vor als intellektuelles Standardwerk gilt. Paz‘ berühmtester Satz liest sich wie ein ewiges Plädoyer für eine Kritik vertikaler Machtausübung: „Jede Kritik muss beginnen mit einer Kritik der Pyramide.“

![]()

Hat Ihnen unser Beitrag gefallen? Dann spenden Sie doch einfach und bequem über unser Spendentool. Sie unterstützen damit die publizistische Arbeit von LibMod.

Wir sind als gemeinnützig anerkannt, entsprechend sind Spenden steuerlich absetzbar. Für eine Spendenbescheinigung (nötig bei einem Betrag über 200 EUR), senden Sie Ihre Adressdaten bitte an finanzen@libmod.de

Verwandte Themen

Newsletter bestellen

Mit dem LibMod-Newsletter erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu unseren Themen in Ihr Postfach.